強い酸性にもアルカリ性にも負けず、耐水性、断熱性、防腐性にすぐれ、高い抗菌作用を持つ漆という素材。ウルシノキの幹を掻いて採取される乳白色の樹液は、古くから建築物や日用品に使われてきた天然の塗料です。

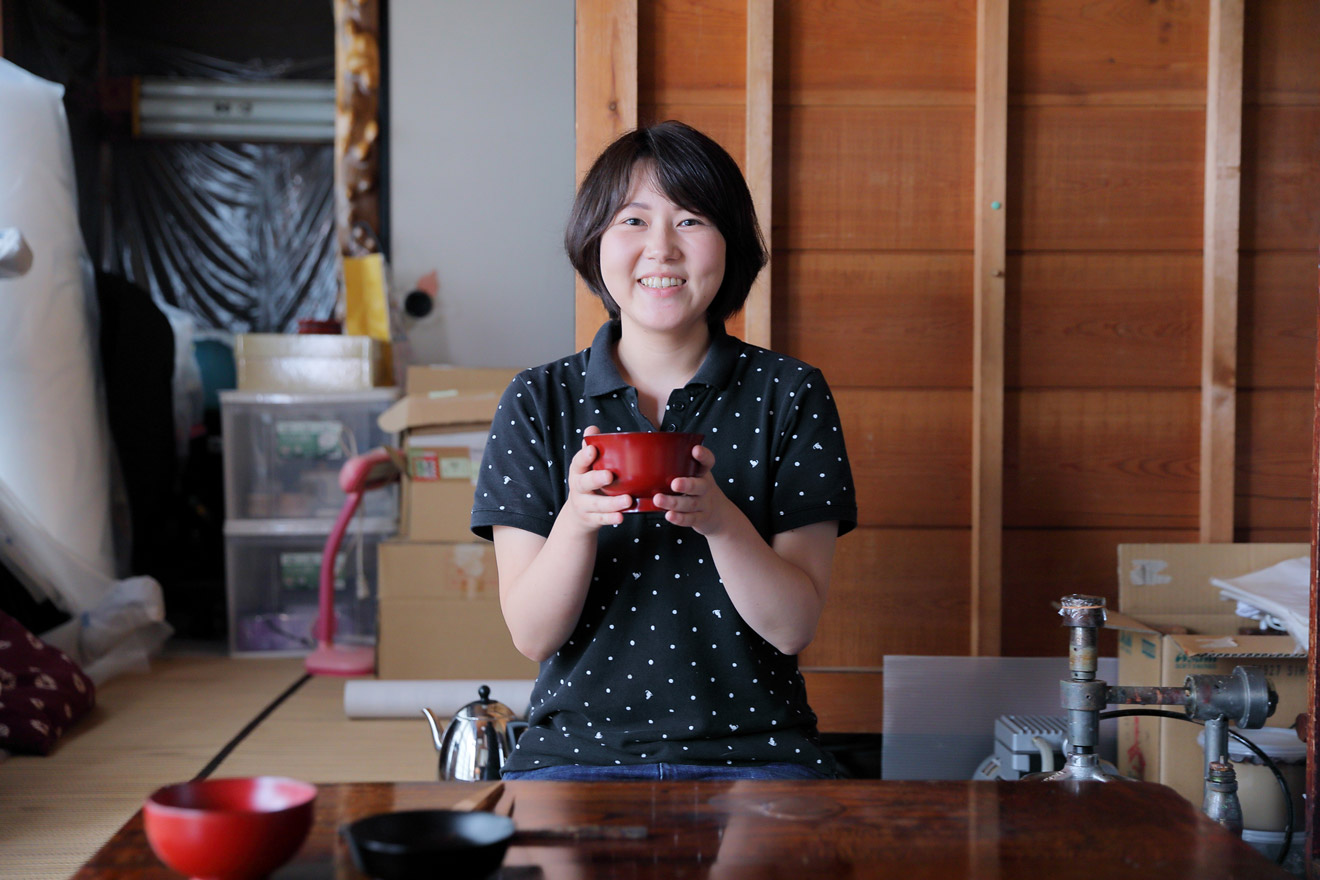

この漆という素材に魅せられて塗師(ぬし)になった、福島県会津若松市にあるこまつ漆工房の小松愛実さんにお話しを伺いました。

塗師の仕事は、漆の精製からはじまります。漆の樹液から不純物を取り除いた生漆(きうるし)を、専用の道具で擦り潰しながらかき混ぜていきます。徐々に水分が抜けて茶褐色に変化していき、漆にとろみが出た状態が素黒目(すぐろめ)。塗りに適したかたさの漆です。生漆は、砥の粉を混ぜて下地として使います。

土地によっては素黒目を塗り重ねる技法もありますが、下地を使うことで会津の漆器は衝撃に強くなります。漆の塗り方にも色々あるのですが、NODATE mugでは木目を生かして仕上げる「拭き漆(ふきうるし)」という技法を使います。その名の通り、塗った漆を紙で拭き取っていくんです。

仕事で使う「ヘラ」は、塗師刀(ぬしとう)という塗師だけが使う小刀を使って自作します。この塗師刀は、ヘラを削る以外に、すり減った漆刷毛(うるしはけ)を切り出すときにも使います。漆刷毛をつくる職人さんも日本全国に僅かしかいないのですが、数年前から私と同じ会津在住の女性が独立して漆刷毛師として活躍しています。ちなみに刷毛は今でも人間の髪の毛でできているんですよ。人の髪は、漆を塗るのに最も適したコシがあって、長さも確保できるからです。

昔からある漆器のイメージは、黒や赤で艶々としたものだと思います。この赤は顔料を混ぜた色なのですが、実は漆は様々な色を表現できるんです。このような漆を「色漆(いろうるし)」といいます。

緑や白、繊細な青など様々な色が出せますが、実は古くから神社仏閣や仏像などにも使われてきた技術です。今塗っているのは、ブルーグレーの漆。きれいに発色させるための工夫もしていますが、詳細は内緒です(笑)。

漆は塗った直後と時間が過ぎたものでは色が大きく変わります。さらに、湿度で固まる珍しい素材なので、毎日が天気とにらめっこ。日によって、季節によって色味も艶も変わるし表情も変わるんです。だからこそ夏は下地を塗り、冬は上塗りをするなど一年のサイクルで仕事ができます。

天然素材だからこそ、地球のリズムに寄り添って仕事をするんです。無農薬でおこなう農業のようなものでしょうか。これが、私が漆という素材に魅せられている理由のひとつなんです。

「天然の素材だからこそ、自らの思う通りにはいかない」とおっしゃる小松さん。そんな難しい素材に対してしなやかに対応していく塗師としての姿勢が工房の空気を凛とさせ、張り詰めた空気を屈託ない笑顔がほどいていきました。NODATE mugのカジュアルさと気品のバランスこそが、「塗師・小松愛実」を表しているのかもしれません。(取材:2020年7月)

ふるさとで生まれた、素材・技・デザインに優れたアイテムを発信するプロジェクトです

©WOOD EGG PROJECT ALL RIGHTS RESERVED.

PRODUCED BY TAKAKATSU GROUP